我院翟继卫教授团队关于压电和电介质储能材料的最新系列成果发表在《科学进展》、《先进材料》等材料领域权威期刊

近期,我院翟继卫教授研究团队在压电/应变、电介质能量存储材料等无机功能材料的相关研究中取得重要进展,相应科研成果发表于材料领域权威期刊《科学进展》(Science Advances)、《先进材料》(Advanced Materials)、《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science)、《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)和《ACS 纳米》(ACS Nano)上。

第一部分:铁电材料在压电领域的应用

压电材料的畴结构在决定其压电/应变性能方面起着关键作用。气泡畴(BDs)对进一步增强材料的压电/应变性能方面展现出大的希望。但是理解和利用BDs来实现这一目标是一个重大的科学挑战;在无铅压电陶瓷中,铌酸钾钠基((K,Na)NbO3, KNN)压电陶瓷具有较高的压电性能和居里温度等特点,但是温度稳定性与铅基压电陶瓷还相差甚远,限制了其潜在应用;铁酸铋基(BiFeO3, BF)压电陶瓷具有优异高温压电性能,是发展下一代极端环境应用型环保电子器件的关键材料;BiFeO3-BaTiO3(BF-BT)基压电陶瓷有良好的铁电/压电性能和高居里温度展现出解决相关技术难题的潜力,但如何有效协调压电性能与热稳定性之间的矛盾仍是该领域面临的重要科学挑战。

针对上述挑战,我院翟继卫教授研究团队进行了相应的探索与研究,并获得了一定的成果,具体介绍如下:

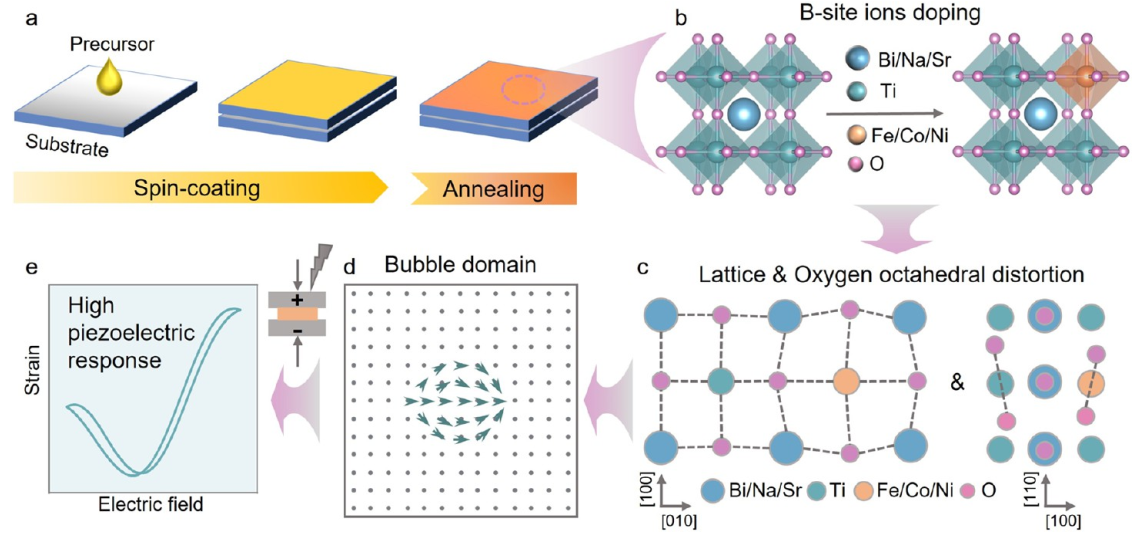

工作一:拓扑泡状畴提升压电薄膜的应变性能

翟继卫教授研究团队设计和实现了Bi0.5Na0.5TiO3压电薄膜中拓扑BDs的构筑,建立并阐明了BDs与薄膜宏观极化和应变响应之间的关系。BDs的出现降低了偶极子或畴翻转的能垒,这一优势与BDs在电场作用下的极化旋转以及BDs和传统电畴之间旋转衔接偶极子所产生的最小化极化通量相结合,导致了增强的应变响应。此外,研究发现,持续的驱动电压和温度升高对BDs有擦除作用。同时,消亡的BDs可以在一段时间内自动恢复到初始状态。这些发现加深了对BDs的认识,为促进极性拓扑压电/应变材料的发展提供了理论指导和实验支撑。

该研究成果以“Topological bubble domain engineering for high strain response”为题发表于《科学进展》(Science Advances)上。论文的第一单位是同济大学材料科学与工程学院。同济大学钱进博士、同济大学在读博士生刘阳为共同一作。通讯作者为同济大学翟继卫教授、西安交通大学王栋教授、伍伦贡大学程振祥教授和同济大学沈波副教授。该研究工作得到了国家自然科学基金的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1126/sciadv.adw8840

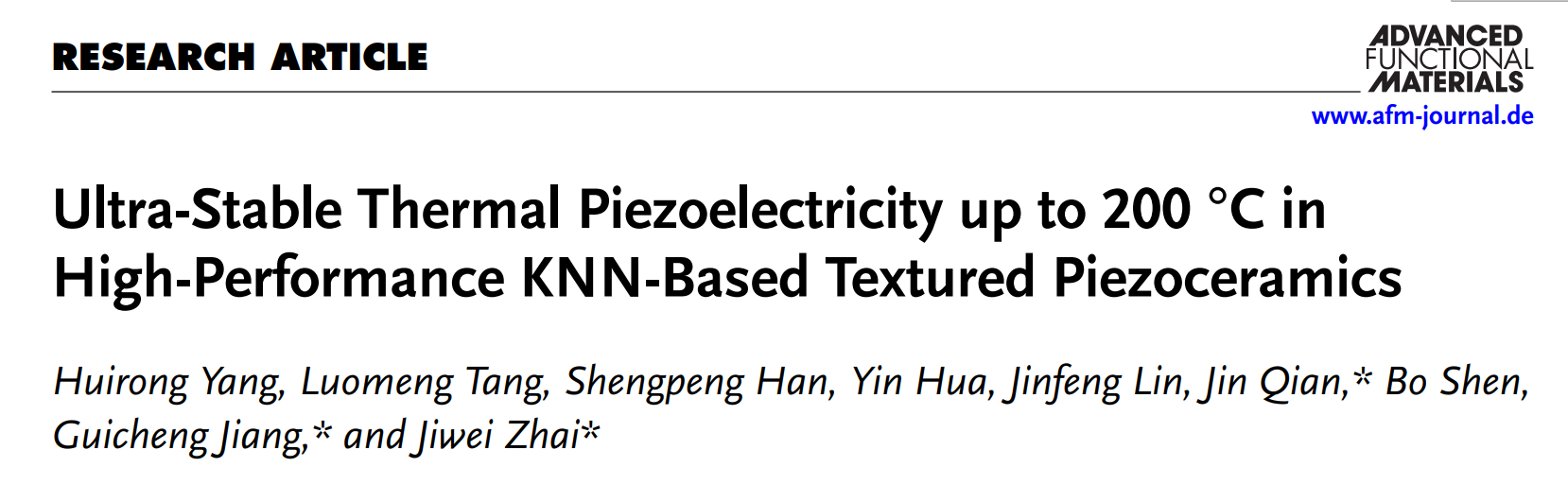

工作二:具有宽服役温区的高性能KNN基织构压电陶瓷

翟继卫教授研究团队提出了一种集成分调控和织构工程的双重策略,旨在重构KNN基陶瓷的相结构、畴结构、晶体各向异性和相变之间的复杂耦合。结果表明,在(K,Na)NbO3基织构化陶瓷中获得了较高的压电系数(d33~550±30 p CN-1)和逆压电系数(d33*~850 pm V-1),以及290 °C的居里温度。同时,在25-200 ° C的温度范围内,陶瓷的d33和d33*的变化率仅为3%和4%。这种在(K,Na)NbO3基陶瓷中表现出的超稳定热压电性能与商用Pb(Zr, Ti)O3基陶瓷相当。

该研究成果以“Ultra-stable thermal piezoelectricity up to 200oc in high-performance KNN-based textured piezoceramics”为题发表于《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。论文的第一单位是同济大学材料科学与工程学院。第一作者为同济大学在读硕士生杨慧蓉。通讯作者为同济大学翟继卫教授、哈尔滨工业大学姜桂铖教授和同济大学钱进博士。该研究工作得到了国家自然科学基金的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202507702

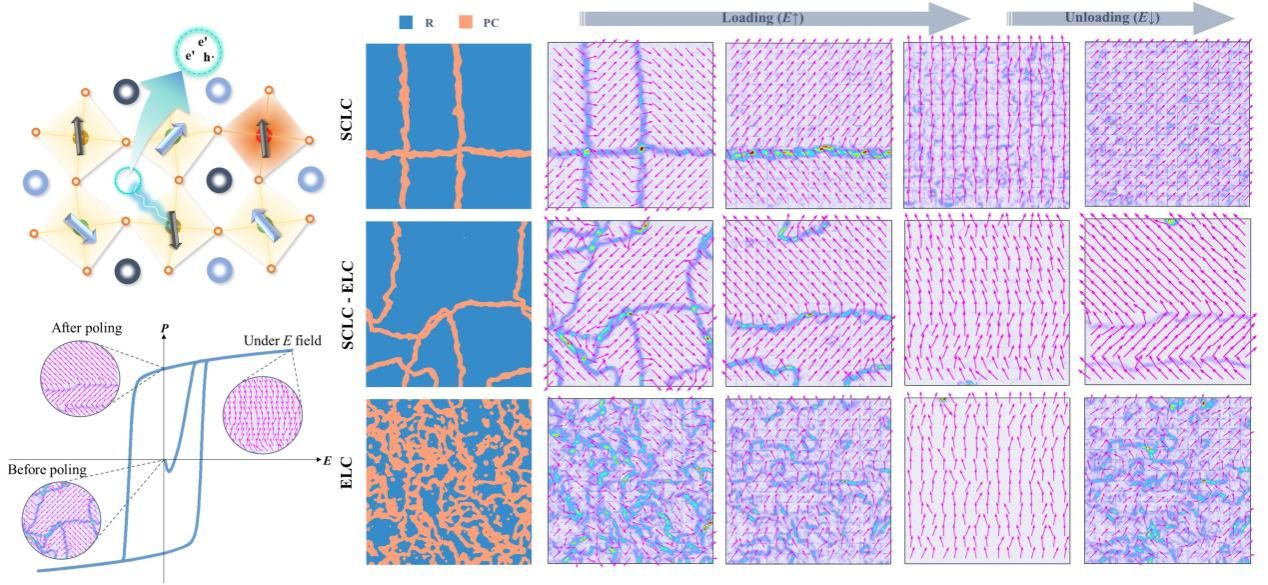

工作三:空间电荷-电子传输机制增强BF基陶瓷高温压电性

翟继卫教授研究团队提出了一种在BF-BT体系中构建空间电荷-电子传输机制从而增强极化响应的策略。该机制是在相场模拟方法的指导下,在含有A位空位缺陷的基质中通过调控缺陷和载流子的浓度和分布来构建的。该策略可通过降低朗道势垒增强极化响应,并通过双尺度(宏-微畴)畴结构提升畴翻转能力,从而使室温压电系数提升至d33 ~ 205 pC/N。而且,利用电场诱导的相结构演变及大尺寸畴结构可获得高温下稳定存在的极性配置,实现宽温度范围(100 ~ 415°C)内高温压电系数的稳定(310 pC/N,Δ < ± 13%)。

该研究成果以“Space Charge-Electron Transmission for Enhancing High-temperature Piezoelectricity in BF-Based Ceramics”为题发表于《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。论文的第一单位是同济大学材料科学与工程学院。第一作者为同济大学在读硕士生黄依婷。通讯作者为同济大学材料学院翟继卫教授,刘冠宇研究员和李国辉博士。该研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和中央高校基本科研业务费的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202511290

工作四:压电薄膜中拓扑泡状畴的形成机制

机械能与电能的高效双向转换能力,使压电材料成为下一代智能系统的核心,广泛应用于纳米发电机、医疗微型设备、先进机电传感器等领域,并推动压电光催化染料降解、新型能量采集等创新技术发展。压电效应本质源于材料极化与机械应力的耦合响应,而畴结构(如铁电体中的拓扑畴)正是极化的微观载体。近年来,铁电薄膜中的纳米拓扑畴(如斯格明子(skyrmions)、气泡畴(bubble domains)等)因其独特的物理性质成为研究热点。

翟继卫教授研究团队揭示了Bi0.5Na0.5TiO3(BNT)基压电薄膜中拓扑泡状畴的形成机制。通过实验与模拟相结合,发现晶格畸变与氧八面体扭转的强耦合会显著提升局部结构不均匀性,进而诱导泡状畴密度增加。这类气泡畴具有低角度畴壁(<5°)和高电场响应特性,可有效促进极化旋转,从而提升压电性能。该研究不仅建立了拓扑畴构效关系,更为基于畴工程的高性能纳米电子器件设计提供了新范式。

该研究成果以以“Formation mechanism of topological bubble domains in Bi0.5Na0.5TiO3‑based piezoelectric films”为题发表于《ACS 纳米》(ACS Nano)上。论文第一作者为同济大学在读博士生刘阳。通讯作者为同济大学翟继卫教授、中科院上硅所曾华荣研究员和西安交通大学何利强博士。该研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c05679

第二部分:铁电材料在能量储存领域的应用

介电陶瓷电容器作为电子设备的核心元件之一,因其超高的功率密度、毫秒级的充放电速度及卓越的可靠性,在消费电子、新能源并网、脉冲功率装备及医疗设备(如除颤器)等领域展现出巨大潜力。然而,传统反铁电陶瓷材料(如锆酸铅,PbZrO3)虽经多年研究,其固有的调制结构(如CM和ICM)仍制约着储能密度与效率的进一步提升,亟需开发新型调控机制。同时,NaNbO3是无铅反铁电材料的重要成员,其弛豫反铁电R相结构显示出独特的储能优势。但是其反铁电相变的大滞后和反平行极化证据的缺乏阻碍了能量存储性能。

为此,我院翟继卫教授研究团队进行了相应的探索与研究,并获得了一定的成果,具体介绍如下。

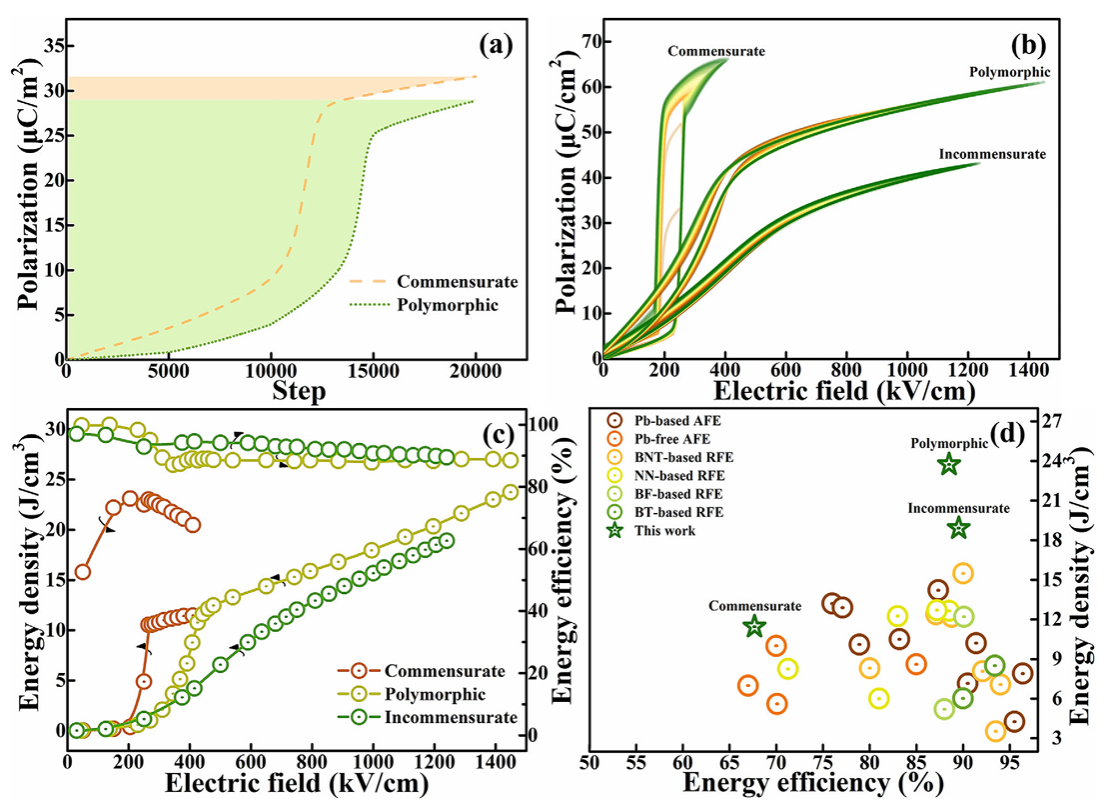

工作五:多相调控反铁电陶瓷实现超高储能性能

翟继卫教授研究团队创新性提出“多相调控反铁电陶瓷”策略,首次揭示该体系为多形态调制结构,并具有非遍历弛豫铁电相变特征。团队通过在PbZrO3中引入La掺杂,成功构建了CM/ICM调制周期共存的亚晶区。该结构诱导材料在电场下形成双重非遍历弛豫态(NRF-I与NRF-II),实现逐级极化演变,有效抑制能量损耗。结合原位表征与相场模拟,揭示了调制周期差异调控局部电场分布及相变触发顺序的核心机制。这一策略最终实现了23.73 J cm-3的超高储能密度和88%的能量存储效率,性能远超传统材料。该工作为解决反铁电陶瓷储能瓶颈提供了全新高效方案,并为设计下一代高性能储能陶瓷奠定了重要基础。

该研究成果以“Excellent Energy Storage Performance of Polymorphic Modulated Antiferroelectric Lead Zirconate Ceramic”为题发表于《先进材料》(Advanced Materials)。论文的第一单位是同济大学材料科学与工程学院。同济大学博葛广龙博士、同济大学钱进博士和北京理工大学在读博士生许可为共同一作。通讯作者为同济大学翟继卫教授、北京理工大学黄厚兵教授、同济大学沈波副教授、中科院上硅所胡腾飞博士和同济大学葛广龙博士。该研究工作得到了国家自然科学基金和中国博士后科学基金等项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202505731

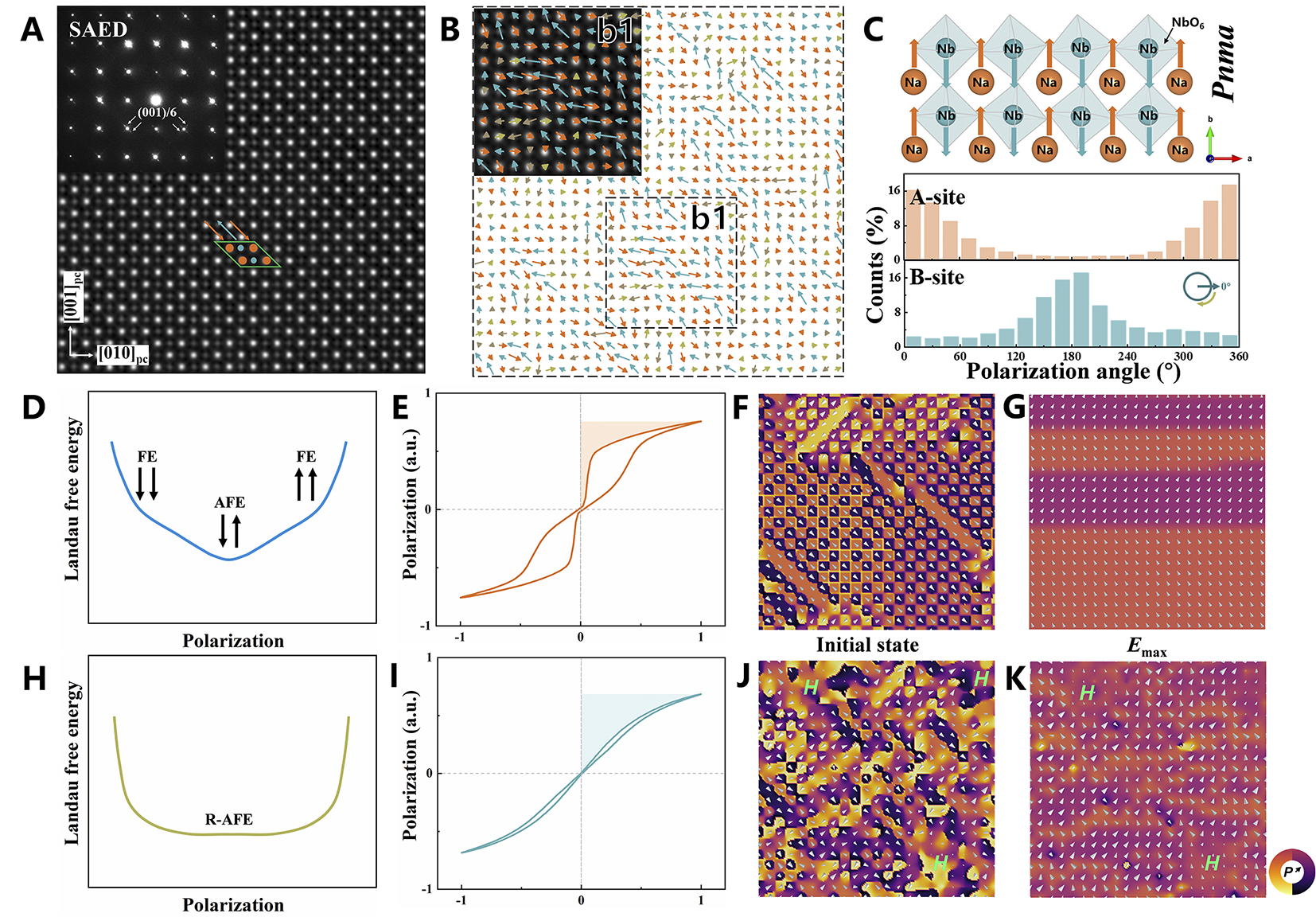

工作六:纳米复合架构驱动弛豫反铁电体的能量存储

翟继卫教授研究团队提出并验证了新型纳米复合架构对铌酸钠基陶瓷储能特性的增强作用。结合相场模拟分析,揭示了纳米复合架构对弛豫反铁电体中纳米畴的调控作用。该架构显著降低了反铁电-铁电相变能垒,从而实现了能量存储性能的提高。在此基础上,通过多层陶瓷电容器(MLCC)的制备,实现了有效储能密度(22.9 J cm-3)和效率(94.3%)的协同提升,为开发具有高能量存储能力的电介质材料提供了一个新颖而有前景的路径。

该研究成果以“Nanoplex-driven energy storage in relaxor antiferroelectrics”为题发表于《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science)》上。论文的第一单位是同济大学材料科学与工程学院。同济大学在读博士生王思民、北京理工大学在读博士生许可为共同一作。通讯作者为同济大学翟继卫教授、北京理工大学黄厚兵教授、中科院上硅所刘志甫研究员和同济大学沈波副教授。该研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1039/D5EE02541A