近日,我院许维教授团队在新型分子碳材料研究领域取得进展。9月26日和10月17日,《自然•通讯》(Nature Communications)先后在线发表了该团队的两篇研究论文,题为“An sp-sp2-hybridized molecular carbon allotrope C16 flake”和“The cumulenic linear C5 and its coupling-reaction products”。研究团队通过原子操纵技术,首次实现了sp-sp2杂化型C16片与系列线型碳的表面精准合成与精确测量。合成的新型分子碳材料作为碳基量子材料,在分子电子器件和磁性信息材料领域具有潜在的应用前景。

研究进展一:sp-sp2杂化碳原子组成的分子碳同素异形体C16片

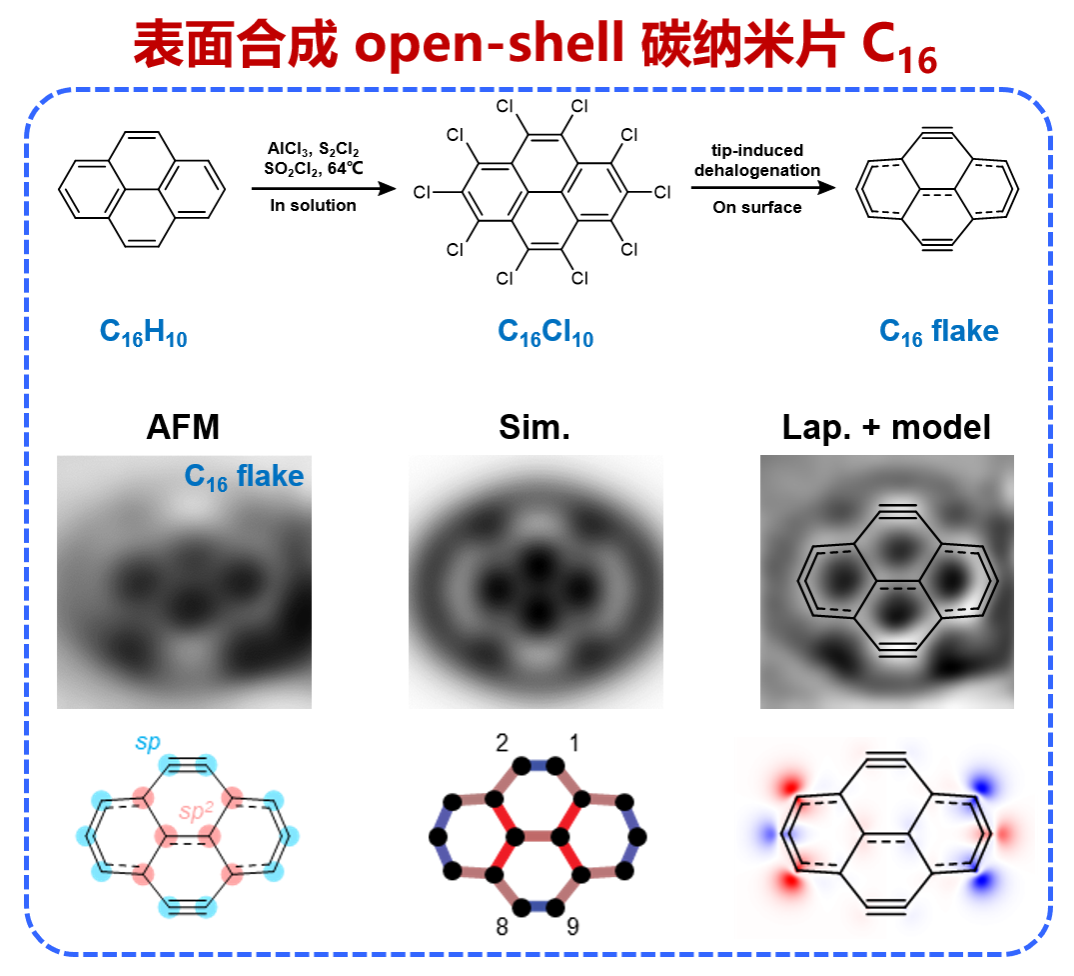

碳元素具有极其丰富的同素异形体,富勒烯、碳纳米管和石墨烯的发现推动了碳同素异形体研究进入新阶段。近年来,分子碳材料(包括环型碳、线型碳、碳片等)因其确定的原子组成与可调的电子特性引起了广泛关注。其中,C16体系被理论预测可形成多种结构,如环型C16、线型C16、碗状C16及片状C16,但除环型结构外,其它同分异构体的实验研究长期未见突破。

针对这一问题,许维教授团队利用低温扫描探针显微镜(STM/AFM)的原子操纵技术,以全氯化芘(C16Cl10)为前体分子,逐步去除氯原子,在绝缘层表面上获得了石墨烯片状的C16分子。理论计算表明,该分子兼具三键特征与石墨烯片段的六元环结构,属于一种全新的sp–sp2杂化型碳同素异形体。高分辨AFM成像揭示了分子中典型的三键特征位点,密度泛函理论(DFT)计算表明其基态为开壳层单线态,并在边缘区域呈现局域磁矩。

研究还发现利用 STM 针尖可以诱导单分子内部的氯迁移及碳骨架异构化,展示了原子级反应控制的精度与潜力。这一工作不仅验证了碳原子成键多样性的新极限,也为设计具有自旋相关电子特性的碳基量子材料提供了全新思路。

同济大学为论文唯一完成单位,许维教授为唯一通讯作者,团队成员高文泽博士(已毕业)和郑威特聘研究员为共同第一作者。研究得到国家自然科学基金杰出青年科学基金项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63525-9

研究进展二: 线型碳C5及其偶联产物的表面精准合成与精确测量

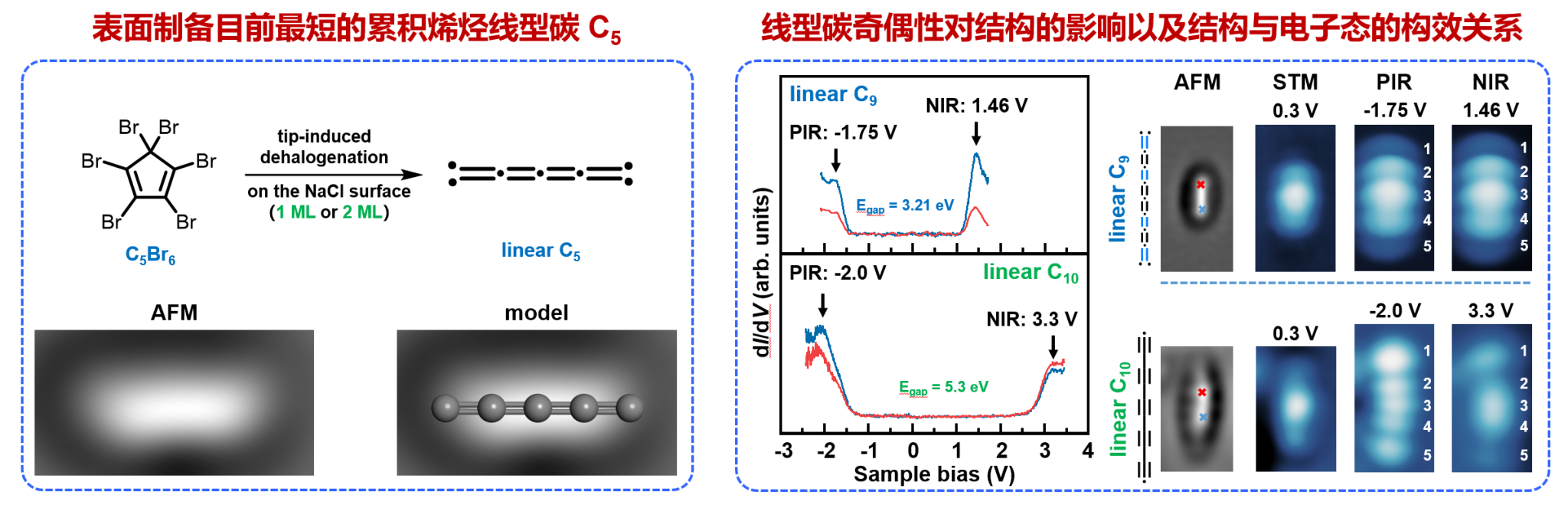

线型碳(linear carbon, Cn)是完全由sp杂化碳原子构成的新型碳同素异形体。理论计算表明,线型碳具有极高的杨氏模量、可调的能带结构和独特的电输运性质。由于其极高的反应活性,溶液相中尝试如利用端基保护的方式等合成线型碳。然而,迄今为止仍难以获得真正“裸露”的、无端基保护的线型碳结构。

许维教授团队依托其在表面化学合成与扫描探针显微技术方面的积累,提出了基于原子操纵的线型碳精准构筑策略。研究以全溴代环戊二烯(C5Br6)为前体分子,通过针尖诱导脱溴及开环反应,在绝缘层表面上首次获得了无端基保护的线型碳C5。进一步研究发现,线型碳C5可通过针尖操纵实现定向偶联,生成不同长度的碳链(如C9、C10、C13、C14等)。研究发现,奇偶链在结构与电子性质上表现出显著差异:偶数碳链受NaCl表面诱导发生Peierls相变,形成聚炔型结构;奇数碳链保持累积烯烃特征,且其能隙明显小于相邻偶数碳链。该实验结果验证了Peierls理论在有限碳链体系中的适用性。

该工作不仅实现了线型碳C5的原位制备与成像,还揭示了碳链长度、奇偶性与电子结构之间的内在联系,为探索sp碳体系的结构调控、导电机理及其在分子电子学中的应用提供了依据。该策略未来有望推广至更长链乃至环型碳的精准合成,为实现碳基纳米器件的可控构筑提供全新思路。

同济大学为论文唯一完成单位,许维教授为唯一通讯作者,团队成员孙鲁晔副教授和博士生郭媛为共同第一作者。研究工作获得国家自然科学基金杰出青年/青年基金、国家重点研发计划及上海市科委项目资助。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64310-4